Образ лошади является одним из самых часто встречающихся в произведениях Владимира Маяковского – да и что уж говорить, практически каждому хотя бы по школьной программе известно хрестоматийное стихотворение “Хорошее отношение к лошадям” (впрочем, учитывая то, что разбор текста официальные пособия последних десятилетий предлагают проводить в 7 или 6 классе, запомниться оно может не всем). Тем не менее, мы не будем ограничиваться плоским образом поэта-друга животных (“Для зверей приятель я хороший, Каждый стих мой душу зверя лечит…” невольно звучит где-то в глубине подсознания). В нашей статье мы постараемся разобраться в происхождении образа лошади у Маяковского, выясним, при чём же здесь Хлебников и Достоевский, разберемся в развитии и функционировании образа, а также посмотрим, в рамках каких (спойлер – самых разных!) тем и контекстов он возникает, и, в конце концов, постараемся понять, в чём принципиальная разница между лошадью, конем и мерином.

Но для начала немного теории! Говоря о бытовании образа лошади и множества его вариантов у Маяковского (попробуйте произнести эту скороговорку: лошадь–конь–коняга–кобыла–кляча–мерин–рысак–жеребенок–пегас–скакун–битюг–ломовая–пони), мы отталкиваемся от нескольких важных базовых установок, которые, конечно, применимы не только в нашем отдельно взятом в сферический вакуум исследовании, но и в более широком академическом контексте:

Во-первых, поэтическое слово рассматривается нами как слово с объявленной ценностью – то есть, мы считаем, что выбор того или иного обозначения, или одного слова из ряда семантически пересекающихся с ним синонимов внутри поэтического текста не является случайным. Поэт, как носитель языка, осознаёт его ценность, равно как и вес своего поэтического высказывания – и поэтому и употребление конкретного слова, и упоминание (пусть и совсем эпизодическое) какого-то образа не будет случайным.

Во-вторых, мы изначально говорим об образе лошади в стихах Маяковского как об образе с повышенной смысловой нагрузкой, опираясь на два простых, но показательных базовых критерия – его регулярность и наличие авторского контекста.

В частотности в нашем случае сомневаться не приходиться – в собранном нами “лошадином” корпусе оказалось более 60 поэтических текстов, включающих прямое и развернутое либо лишь эпизодическое упоминание этого образа в разных контекстах. Кроме того, несколько раз он возникает в творчестве автора в сильной позиции (например, в поэме “Облако в штанах” (1914-1915), стихотворении “Разговор с фининспектором о поэзии”(1926), а для некоторых произведений вообще является ядром образной системы – это, например, стихотворения “Конь-огонь” (1927) и уже упомянутое нами в начале “Хорошее отношение к лошадям” (1918).

Не менее важным фактором становится и то, что образ лошади занимает важное место в творчестве двух знаковых для Маяковского авторов – Достоевского и Хлебникова.

Не погружаясь в хлебниковский контекст подробно, лишь отметим (ссылаясь на Виллема Вестстейна), что только одно только слово “конь” и его производные встречаются у Хлебникова более 150 раз, а сам образ порождает в его поэзии “целую сеть значений”. Маяковский с самого начала своей поэтической работы высоко ценил Хлебникова как творца и как новатора, выступал с его стихотворениями на сцене и цитировал их в своих публицистических текстах. В статье, выпущенной на смерть Хлебникова, он дал такую показательную характеристику его фигуре:

“Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам.”

Немаловажное значение в жизни Маяковского играл и Достоевский – причём ещё с ранних лет. Как замечает в своей статье Вадим Кожинов, “характерно, что в одной записке из полицейской камеры юный Маяковский просил прислать ему «Капитал» Маркса и романы Достоевского” – зная биографию автора “Преступления и наказания”, эта история звучит практически как анекдот. В той же статье Кожинов цитирует слова Лили Брик о бесспорной любви Маяковского к прозе Достоевского.

В конце концов, даже не зная ничего из упомянутых фактов, очень сложно не заметить схожесть между сюжетной ситуацией “Хорошего отношения к лошадям” и первым сном Родиона Раскольникова.

Итак, мы определили наши базовые установки и уже окружили образ нашей четвероногой некоторым контекстом. Теперь взглянем, в рамках каких же тем Маяковский прибегает к использованию образа лошади?

Именно в таком контексте он возникает в одном из пяти самых ранних стихотворений Маяковского “Из улицы в улицу” (1913), становясь частью описания урбанистического пейзажа, строящегося на антропоморфных и зооморфных метафорах. Тот же тематический контекст мы видим, например, в стихотворениях “Шумики, шумы и шумищи” и “Моё к этому отношение”.

Шумики, шумы, шумищи [1913]

По эхам городов проносят шумы

на шепоте подошв и на громах колес,

а люди и лошади — это только грумы,

следящие линии убегающих кос.

Проносят девоньки крохотные шумики.

Ящики гула пронесет грузовоз.

Рысак прошуршит в сетчатой тунике.

Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей

плывут каналами перекрещенных дум,

где мордой перекошенный, размалеванный сажей

на царство базаров коронован шум.

Моё к этому отношение (1915)

<…>

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,

шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,

а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —

кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

<…>

Образ лошади может становиться частью описания деревни и, в частности, частью образа некоего “простого мужика”, крестьянина, представителя сельского трудового сословия; он связан с описанием его повседневных трудностей, проблем, ситуации социального неравенства

Буржуй, / прощайся с приятными деньками — // добьем / окончательно / твердыми деньгами (1924)

Мы хорошо знакомы с совзнаками,

со всякими лимонами,

лимардами всякими.

Как было?

Пала кобыла.

У жёнки

поизносились одежонки.

Пришёл на конный

и стал торговаться.

Кони

идут

миллиардов по двадцать.

Как быть?

Пошёл крестьянин

совзнаки копить.

Денег накопил —

неописуемо!

Хоть сиди на них:

целая уйма!

Сложил совзнаки в наибольшую из торб

и пошел,

взваливши торбу на горб.

Пришел к торговцу:

— Коня гони!

Торговец в ответ:

— Подорожали кони!

Копил пока —

конь

вздорожал

миллиардов до сорока. —

Не купить ему

ни коня, ни ситца.

Одно остается —

стоять да коситься.

Сорок набрал мужик на конягу.

А конь

уже

стоит сотнягу.

Пришёл с сотней, —

а конь двести.

— Заплатите, мол,

и на лошадь лезьте! —

И ушел крестьянин

не солоно хлебавши,

неся

на спине

совзнак упавший.

Объяснять надо ли?

Горе в том,

что совзнаки падали.

Теперь

разносись по деревне гул!

У нас

пустили

твердую деньгу́.

Про эти деньги

и объяснять нечего.

Все, что надо

для удобства человечьего.

Трешница как трешница,

серебро как серебро.

Хочешь — позванивай

хочешь — ставь на ребро.

Теперь —

что серебро,

что казначейский билет —

одинаково обеспечены:

разницы нет.

Пока

до любого рынка дойдешь —

твои рубли

не падут

ни на грош.

А места занимают

меньше точки.

Донесёшь

богатство

в одном платочке.

Не спеша

приторговал себе коня,

купил и поехал,

домой гоня.

На оставшуюся

от размена

лишку —

ситцу купил

и взял подмышку.

Теперь

возможно,

если надобность есть,

весь приход-расход

заранее свесть.

Здесь разные варианты образа лошади выступают в противоположных качествах:

- С одной стороны, как способ ярко охарактеризовать идеологического оппонента, или, шире, некоего чужого, сопротивляющегося или не принимающего систему ценностей лирического героя

Долой! (1928)

<…>

Аж хвост

отрастишь,

получаючи аванс,

аж станешь

кобылой пегою.

<…> - С другой стороны, лошадиные образы могут нести позитивную семантику направленного движения вперед, футуристической устремленности в будущее, выражать интенцию к движению вперед

Наш марш (1917)

<…>

Зеленью ляг, луг,

выстели дно дням.

Радуга, дай дуг

лет быстролётным коням.

<…>

Последняя Петербургская сказка [1916]

Стоит император Петр Великий,

думает:

«Запирую на просторе я!» —

а рядом

под пьяные клики

строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,

за обедом обед она

дает.

Завистью с гранита снят,

слез император.

Трое медных

слазят

тихо,

чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.

Швейцар в поклоне не уменьшил рост.

Кто-то

рассеянный

бросил:

«Извините»,

наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,

лошадь и змей

неловко

по карточке

спросили гренадин1.

Шума язык не смолк, немея.

Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только

когда

над пачкой соломинок

в коне заговорила привычка древняя,

толпа сорвалась, криком сломана:

— Жует!

Не знает, зачем они.

Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.

Выбелена грива от уличного газа.

Обратно

по Набережной

гонит гиканье

последнюю из петербургских сказок.

И вновь император

стоит без скипетра.

Змей.

Унынье у лошади на морде.

И никто не поймет тоски Петра —

узника,

закованного в собственном городе

Именно здесь будут заметны чувственность, боль, переживание, проявления сострадания и любви. В качестве примеров можно привести (конечно же!) «Хорошее отношение к лошадям» (1918) или, например, фрагмент из поэмы «Человек» (1916-1917):

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.

Тонут слоны.

Мелочи тонут.

В горлах,

в ноздрях,

в ушах звон его липкий.

«Спасите!»

Места нет недоступного стону.

Мы видим, что образ лошади в поэмах Маяковского возникает в самых разных тематических контекстах и становится частью разноплановых высказываний. Но можем ли мы говорить о нём как о некоем универсальном инструменте?

Думаем, что нет! На наш взгляд, в нашем случае правильнее говорить не об универсальности образа, но о его продуктивности для творческого словаря Маяковского. Многократно повторяясь и появляясь в текстах во множестве различных вариантов, он плотно входит в поэтический словарь Маяковского, окружая себя не каким-то одним, но целой сетью значений, о которой мы уже упоминали в контексте Хлебниковских коней.

Несмотря на то, что мы можем проследить некоторые взаимосвязи между отдельными “подвидами” лошади и определенными значениями, выстроить систему однозначных соответствий всё равно не получается – в какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что некоторые тексты начинают выбиваться из существующей модели.

Например, образ коня действительно часто оказывается связан с футуристическим и/или технократическим началом и описанной выше семантикой целеустремленного и целенаправленного движения (эти черты можно увидеть и в приведенном самом начале довольно грубо обрисованном урбанистическом пейзаже, а также, например, в уже приведенном “Нашем марше” или стихотворении “Мексика – Нью-Йорк” (1926)1). В то же время образ коня может возникать и с другим значением – например, в стихотворении “Горб” (1923): “Чуть плелся конь. / Дрожали вожжи. / Извозчик был горбат”, – урбанизации и целенаправленного движения тут нет и близко.

Ещё один яркий пример – образ мерина. Он входит в корпус текстов Маяковского всего пять раз, поэтому для наглядности фрагментарно приведём их все:

Юбилейное (1924)

Да не Ольга!

из письма Онегина к Татьяне.

― Дескать,

муж у вас

дурак

и старый мерин,

я люблю вас,

будьте обязательно моя,

я сейчас же

утром должен быть уверен,

что с вами днем увижусь я.

«Даешь изячную жизнь» (1927)

Даже

мерин сивый

желает

жизни изящной

и красивой.

Вертит

игриво

хвостом и гривой.

Вертит всегда,

но особо пылко ―

если

навстречу

особа-кобылка.

Хорошо! (X, 1927)

Леди,

спросите

у мерина сивого ―

он

как Мурманск

разизнасиловал.

Долой! (1929)

Кое-кто

и сегодня

мерином сивым

подвирает,

закусив

поэтические удила́

Вот для чего мужику самолет [1925]

Мужик

запрягает

гнедого мерина,

едет

искать

жилье землемерино.

Заметно, что в первых четырёх случаях образ сопровождают скорее негативные коннотации (которые, безусловно, только усиливаются при использовании устойчивого выражения “сивый мерин”). В то же время в последнем примере никакой негативной коннотации с мерином увидеть не удаётся. Если следовать описанному нами выше распределению, то мерин в этом тексте – часть социально-бытового описания образа крестьянина и его быта. И никакого негатива в сторону подневольного животного!

Итак, мы видим, что образ лошади в текстах Маяковского совсем не так прост – как минимум в отношении окружающих его значений и отдельных употреблений всё ещё остаётся лакуна для будущих исследований. С уверенностью мы можем говорить об одном — “лошадиная” тема критически важна как для Маяковского-поэта, так и для Маяковского-человека. Сопровождая его на протяжении всего творческого пути (последний вводящий этот образ текст датируется 1930 годом), лошадь без преувеличения становится его тотемным животным.

Вестстейн Виллем. Кони Хлебникова // В. Хлебников: pro et contra, антология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2018. С. 504-510.

Вопросы литературы. 1966. № 9. 257 с.

Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 томах. М.: ГИХЛ, 1955-1961. Т. 1-10, 12.

Михайлова Г. П. Многосмысленность известных текстов: «хорошее отношение к лошадям» В. В. Маяковского // Грани культуры серебряного века: сборник научных статей. Вильнюс: Издательство Литовского эдукологического университета, 2015. С. 238-249.

Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 1970. 328 с.

Текст: Андрей Авилов

Редактура: Стася Варнина

Иллюстрация: фото «Владимир Маяковский со Скотиком», Александр Родченко. 1924 г. (Источник: russiainphoto.ru)

Не только о лошадиных друзьях Маяковского читайте также:

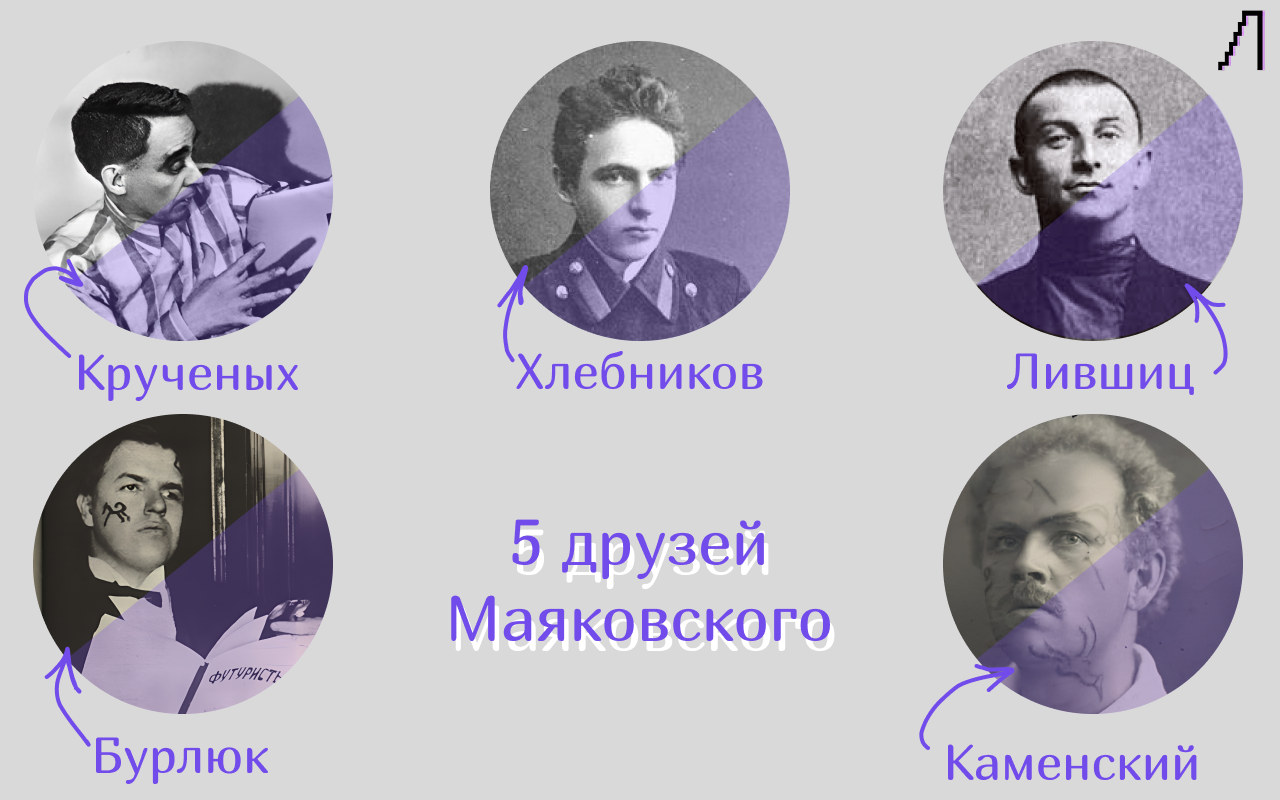

5 друзей Маяковского

Группа футуристов «Гилея», в деятельности которой участвовал Владимир Маяковский, сформировалась в 1910-е годы; позднее она была переформатирована, войдя в творческое объединение авангардистов «Союз молодёжи», и окончательно распалась к середине 1910-х. Свои художественные принципы группа изложила в манифесте «Пощёчина общественному вкусу» (1912). Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми её участниками и друзьями Маяковского.