Революционные изменения в обществе ощутимо сказываются на всех сторонах жизни человека. Прежде всего, они проявляются в политической и экономической сферах, в то время как культурные и социальные составляющие нередко откликаются на них с запозданием.

Однако эти изменения связаны между собой самыми «тугими нитями». В качестве яркого примера переплетения проблем экономики, политики и культуры, проблем самоидентичности и функционирования локальных сообществ нами были взяты банкноты нескольких чрезвычайных выпусков. Подобного рода банкноты, носят название «нотгельды». Их выпускали в самые трудные времена во многих странах мира, в том числе в Германии с 1914 по 1924 гг. Их можно встретить в Австрии того же времени, на территории бывшей Российской Империи с 1917 по 1922 гг., в Испании времен Гражданской войны 1936–1939 гг. и др.

Подобные банкноты заполняли денежное обращение при нехватке государственных денежных знаков, а также при утрате ценности традиционных купюр в период смены политических сил или непонимания самой политической ситуации в стране, раздираемой внутренними и внешними конфликтами. В таких условиях локальные сообщества начинают активно консолидироваться и создавать собственную экономику с собственной валютой – денежными суррогатами. И именно в это время начинает проявляться стремление местных жителей к самоидентичности, на банкноты попадают самые разные сюжеты – местные достопримечательности и герои, карикатуры и агитационные материалы, а в некоторых случаях – фольклорные истории и сказочные сюжеты. Именно на них, в преддверие наступающего Нового года, мы и обратим внимание.

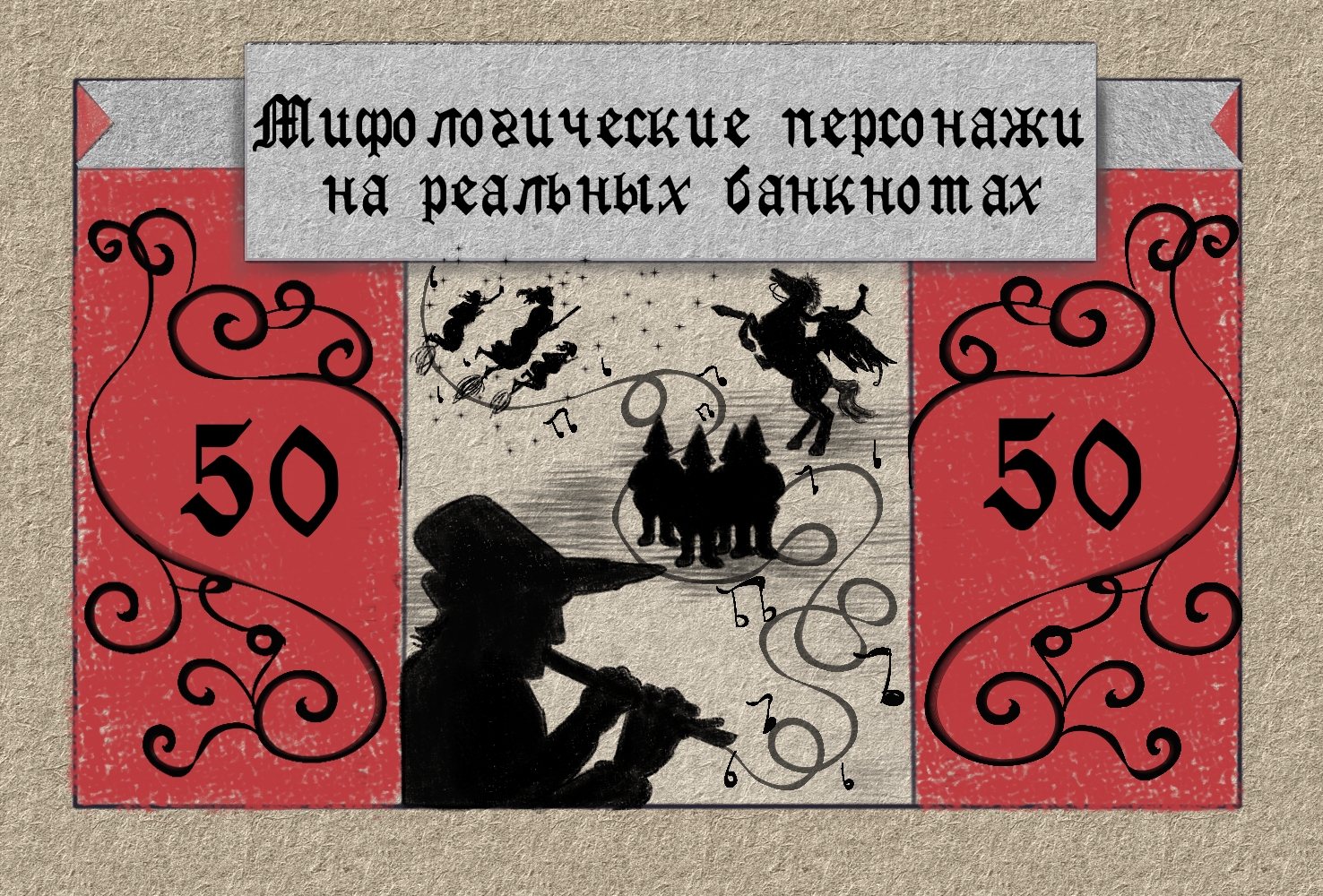

Гамельнский крысолов

На одном из нотгельдов, банкноте номиналом 50 пфеннигов 1918 года, мы можем видеть заключительную сцену из одной из самых известных немецких легенд – истории о Гамельнском крысолове. С обеих сторон банкноты есть изображения, стилизованные под немецкие средневековые гравюры: нарушение пропорций человеческого тела, схематичное изображение лиц при детализации растительных или животных символов – всё это напоминает живопись XII–XIV веков.

Гамельн. 50 пфеннигов 1918 г.

Конечно, сам Крысолов соседствует со своими подручными: крысы парами “стоят” на номинале банкноты. Их поза напоминает фигуры «стражей ворот», животных, изображаемых на гербах дворянских домов. Кроме того, сам факт неестественности фигур говорит о магическом влиянии Крысолова: передними лапами зверьки строят арку, будто совершают цирковой трюк. Однако крысы представлены на оборотной стороне банкноты, а в основном сюжете, изображённом более полно и детально, под дудочку Крысолова бодро шагают дети – со знаменем и с крошечными мечами.

Считается, что самым ранним упоминанием истории о Крысолове был витраж церкви на Рыночной площади в Гамельне, законченный примерно в 1300 году. Сам витраж не сохранился, но остались его описание, созданное в XIV-XVII вв.: согласно ему, на стекле был изображен дудочник в пестрых одеждах, а за ним – дети в белых платьях. Долгое время история не привлекала внимания авторов: пересказы оставались лаконичны и длиной обычно не превышали несколько предложений. Все изменилось в XIX в.: тогда легенда вошла в первый том книги «Волшебный рог мальчика», сборника народной немецкой поэзии, собранной Людвигом Иоахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано. Со временем история обрела популярность: немецким фольклором вдохновились Иоганн Гёте (“Крысолов”), Генрих Гейне (“Бродячие крысы”), сказка братьев Гримм (“Крысолов из Гамельна”) и многие другие.

В чём же суть легенды о Крысолове? Однажды в Гамельн, где бюргеры были богатыми и толстыми скрягами, пришёл неурожайный год. Голод посетил дома нищих, а в амбары богатых повадились крысы – ничем их не вытравить, никак не уговорить оставить людские припасы. И тогда – словно свыше были услышаны мольба и жалобы горожан – к бургомистру пришёл Крысолов:

“И вдруг волшебник — плут отпетый —

Явился, в пестрый плащ одетый,

На дивной дудке марш сыграл

И прямо в Везер крыс согнал” 1.

Взамен на избавление города от крыс незнакомец потребовал столько золота, сколько сможет унести, и предупредил бургомистра и судей о необходимости сдержать слово. По легенде, бюргеры обманули Крысолова, выполнившего свою часть сделки, за что тот увёл из города всех детей и утопил их в реке:

“Никто не видел их отныне,

Навек исчезнувших в пучине.

Рыдайте, матери, отцы , —

Не возвратятся мертвецы.Тела детей волна качает.

Кричи — поток не отвечает.

Река бежит, вода течет.

Какой ценой оплачен счет!.. “

История Крысолова имеет огромное значение для Гамельна, легенда бережно хранится горожанами на протяжении веков, до сих пор существует улица Bungelosenstraße («Улица, где запрещено бить в барабан», «Улица Молчания»), на которой до сих пор запрещено исполнять любую музыку, танцевать и веселиться, а также праздновать свадьбы. По легенде, именно по ней крысолов уводил из города детей.

Витраж церкви Маркткирхе. Современная реконструкция

Всадник без головы

Всадник без головы – распространенная со Средних веков в фольклоре многих народов мифологическая фигура, которую обычно изображают в виде обезглавленного человека верхом на лошади. Например, в ирландской мифологии находим Дуллахана – злобного духа, который предстает в виде чудовищного безголового всадника. В американской культуре всадник появляется, к примеру, в рассказе 1820 года Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Согласно многим легендам, всадника без головы часто сопровождают громкие ужасающие звуки, и даже внезапные бури. В качестве кнута он использует человеческий позвоночник, а иногда выезжает и на своей повозке, спицы колес которой сделаны из бедренных костей, а обшивка – из высушенной человеческой кожи.

Берга. 25 пфеннигов 1921 г.

На нотгельдах, на банкноте в 25 пфеннигов из города Берга изображен свой Всадник без головы, который похож на изображаемых в легендах всадников: он так же изображен ночью, на чёрном коне и, главное, – на его плечах отсутствует голова.

Обезглавленный Михель

Свой безглавый призрак появляется и на современной серии нотгельдов Эсслингена (Эсслинген-ам-Неккар, районный центр в земле Баден-Вюртемберг). Их появление связано со знаменитым городским фонтаном почтальона Михеля, барельеф которого иллюстрирует легенду о местном призраке. Именно ей и посвящены четыре дензнака этой серии.

По легенде, почтовый гонец Михель Банхард из Деггингена нашел золотой перстень на месте, где два года тому назад был ограблен и убит зажиточный горожанин Амандус Мархталер. Сцена находки перстня отражена на первом нотгельде и сопровождена следующим стишком:

Блеснуло в траве золотое колечко…

Но стоит ли брать? Ведь лихое местечко!

Найденную вещь гонец решил сдать властям, но по дороге в ратушу заглянул в корчму, где по душевной простоте начал хвастаться своей находкой:

Стишок с банкноты переводится примерно так:

Уж если нашел, так не хвастай повсюду!

Накликнешь беду, объясняй потом люду…

Его тут же схватили стражи закона и бросили в тюрьму, где долго пытали, желая добиться от несчастного признания в убийстве. Устав от истязаний, Михель отчаялся и оговорил сам себя. Его приговорили к казни, которая была приведена в исполнение в Оберэсслингене (район на юго-востоке Эсслингена). Эта сцена нашла отражение на третьем нотгельде серии, который украшен стишком:

Вчера был ты прав, а теперь виноват!

На честный процесс не рассчитывай, брат.

У легенды возникает несколько вариантов продолжения. Согласно одному из них, Михель попросил позволения ехать к месту казни на своем любимом коне и трубить при этом в почтовый рожок, как он делал ранее, оповещая жителей о прибытии почтальона-гонца. У дома убитого Мархталера Михель остановился и поклялся, что отныне будет наведываться в это место до тех пор, пока настоящий преступник не сознается в содеянном.

Часть пути до места казни можно увидеть на других банкнотных выпусках Эсслингена. Например, Плинзнауский мост через реку Неккар на гиперинфляционном дензнаке города с номиналом в триллион марок 1923 года:

Когда палач отрубил голову гонцу, по дороге в Эссллинген были слышны конский топот и громкие звуки почтового рожка. С тех самых пор каждый год в ночь святого Михаила, 29 сентября, у домов Мархталера и палача раздаются те же звуки. По другой версии, Михель сам появляется в этих местах в образе всадника без головы, которую он держит под мышкой, и трубит в свой почтовый рожок. Явление призрака отражено на последнем нотгельде серии:

Однако у истории о Михеле существует и продолжение. Вскоре после появления всадника-призрака племянник Амандуса, Маттеус Велч, покинул Эсслинген и вернулся уже стариком через много лет. Перед самой смертью он признался, что сам убил дядю, поскольку последний был против его любовных похождений. И вдруг улицы города огласил звук почтового рожка, в последний раз, – и больше никто никогда не видел привидения несчастного гонца. Поэтому на последнем нотгельде нашли место такие строки:

Убийцу в итоге настигнет расплата.

Не этого ль Михель так ждал результата?

Через 105 лет после возникновения нотгельдов с Михелем и 95 лет после упразднения последних из них Рольф Майзингер предложил выпустить юбилейных выпуск банкнот для города Эсслингена. Идея нашла поддержку и в 2019 году были подготовлены эскизы с сюжеты с чаши городского фонтана почтальона Михеля (Postmichelbrunnen). Часть из них стали иллюстрациями данной статьи2.

Гномы

Гномы — карлики из германо-скандинавского фольклора, частые герои сказок и легенд, персонажи низшей мифологии народов Европы. Согласно сказаниям, гномы живут в пещерах или даже под землей, охраняя драгоценные сокровища. Поэтому в конце XVIII — начале XIX вв. с увеличением интереса к национальному фольклору немцы начали устанавливать фигурки гномов в своих садах, чтобы защищать дома и драгоценные вещи. Не удивительно, что гномы, пользовавшиеся любовью и популярностью, часто изображались и на нотгельдах. По поверьям, они были активны только ночью, что и отображено на следующих нотгельдах:

Беверн. 25 пфеннигов 1921 г.

Беверн. 50 пфеннигов 1921 г.

Чаще всего гномов представляют как кузнецов: они могут ковать волшебные кольца, мечи и тому подобное. Иногда кузнецы должны сами выплавлять себе руду – поэтому гномы считались и искусными горняками и металлургами. Позже они «освоили» и более скромные, «бюргерские», профессии портных, пекарей или сапожников.

Ильзенбург. 10 пфеннигов 1921 г.

Гномы обычно обитают в похожих на людские сообществах себе подобных. В древние времени они могли жить в племенах под предводительством одного из гномов (например, Двалина), в средние века у них уже появились свои короли (как, например, Лорин), а позже гномы стали поселяться и в городах (например, в Кёльне).

Грабов. 50 пфеннигов 1922 г.

Гномы живут обычно не в далеких сказочных странах, а рядом с людьми, неподалеку от деревни или в ближайшем лесу. Живут люди и гномы настолько близко, что даже иногда обмениваются рабочими инструментами или едой. Выигрывают от этого, как правило, люди, поскольку получают взамен более дорогостоящие предметы, а самые счастливые получают и «вечные дары»: нескончаемую кучу льна, бездонную бочку пива, кошелек, в котором всегда найдется монетка, и т.д. Часто гномы сами обращаются за помощью к людям: например, приглашают повитух, после чего щедро одаряют их сокровищами. Но стоит быть осторожным: если оскорбить гномов своим грубым или эгоистичным поведением, они могут хитро, а порой и жестоко проучить. Кроме того, эти фольклорные существа не любят и полевых работ, которые проводит человек — ведь они вредят их подземному хозяйству. Однако гномы также могут быть враждебны человеку без какой-либо причины: например, нередко они крадут красивых девушек.

В народной традиции гномам чуждо всякое проявление великолепия. Никто не увидит их с оружием в руках, ведь они используют только инструменты. Не чураются они и различных профессий: готовят масло и сыр (поэтому из-под земли иногда слышны странные звуки), ухаживают за скотом, пекут и варят (что вызывает туман на улице), а также ткут и портяжничают.

Ксантен. 50 пфеннигов 1921 г.

Фольклорные “родственники” гномов – нибелунги, мифический древний род карликов-хранителей сокровищ. Несметное богатство нибелунгов легло в основу многих мифов и легенд, в том числе и знаменитого немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах». Интересно, что слово “нибелунги” меняет свое значение в двух частях книги. В первой части оно используется для описания первоначальных обладателей клада, похищенных Зигфридом, то есть сказочных существ. Во второй же части под “нибелунгами” подразумеваются бургундские короли – Гунтер и его братья – после того, как те завладели кладом. Таким образом, это имя связано не столько с самим существом, сколько с обладанием золотым кладом.

Сокровища сказочных существ в “Песни о Нибелунгах” имеют двоякий образ. С одной стороны, они связаны с мотивом “проклятого клада”, распространенного в германо-скандинавской мифологии. Так, он встречается не только в “Песни”, где сокровища либо лишают жизни их обладателя, либо делают его несчастным, но и в “Беовульфе”, где герой погибает, отобрав сокровища у сторожившего их дракона. С другой стороны, сокровища нибелунгов также трактуются как символ власти. Это связано с представлением германцев и скандинавов о том, что богатства властителя магическим образом материализуют его «счастье» и «удачу».

Происхождение же самого имени нибелунгов неясно. Некоторые исследователи связывают его со словом nebulones («туманные», от нем. Nebel, «туман»); другие утверждают, что это бургундское родовое имя, заимствованное у них франками. Существуют также попытки связать имя нибелунгов с др.исл. nifl (ср. Нифльхейм – мир мрака, загробный мир), что таким образом переводится как «подземные хранители клада». Тем не менее, все вышеописанные версии этимологии остаются спорными.

Стоит вспомнить и про цвергов (или двергов) – также одних из мифологических “родственников” гномов из германо-скандинавской мифологии. Согласно “Младшей Эдде”, первоначально они были червями в теле великана Имира; по “Прорицанию вёльвы” (“Старшая Эдда”) они были созданы из крови и костей Бримира — Блаина (скорее всего, здесь имеется в виду тот же Имир). Цверги малы ростом; кроме того, они боятся света – под лучами солнца карлики сразу же превращаются в камень. Живут цверги в Свартальфахейме – одном из миров германо-скандинавской мифологии, созданной специально для этих существ. Эти карлики также известны своим кузнечным мастерством. В мифах цверги изготовили множество ключевых атрибутов богов: ожерелья для Фрейи, золотые волосы для Сив, корабль Скидбладнир для Фрейра, копьё для Одина и молот Мьелльнир для Тора.

При этом изображение на денежном суррогате представлено в виде триптиха, то есть поделено на три части. Самый интересный, конечно же, центральный, где Зигфрид показан сражающимся с гномами-нибелунгами. Одного из них герой эпоса пытается придушить руками, а бездыханное тело другого брошено к его ногам. Можно предположить, что речь тут идет о споре братьев-цвергов Шильбунга и Нибелунга о том, как поделить доставшиеся им богатства. В качестве судьи карлики пригласили наследника Зигфрида, но в процессе дележа все трое переругались, и герой в порыве гнева убил обоих фюрстов-коротышек. Не совсем, правда, понятно, что на куче драгоценностей делает поверженный дракон Фафнир – его Зигфрид сразил раньше и в другом месте. Но, возможно, это всего лишь намек на прежние подвиги героя либо указание на сокровища самого чудовища, которыми Зигфрид завладел прежде. Кстати, Фафнира и его богатства можно увидеть на пятерке кайзеровской Германии 1904 года:

5 рейхсмарок 1904 г., Германия

Кельнские коротышки и жена портного

В арсенале германских легенд и сказок сохранилось великое множество рассказов о маленьких человечках со «сверхспособностями». Немцы называют этот народец по-разному: не только гномами и цвергами, как уже говорилось выше, но еще и хайнцельмэннхенами (Heinzelmännchen), одним словом – коротышками. В числе наиболее известных историй, конечно же, легенда о кельнских гномах, ярко проиллюстрированная на нотгельдах, отпечатанных в Кёльне в 1922 году.

Нотгельд 50 пфеннигов 1922 г., Кёльн, Германия

Согласно одной из легенд, было время, когда в Кёльне жили хайнцельмэннхены – карлики, которые каждую ночь пекли хлеб, строгали мебель и ремонтировали обувь, пока все люди спали, и так оставались незамеченными человеком. Жители Кёльна были очень благодарны сказочным существам и старались не мешать своим бескорыстным помощникам. И только любопытной жене портного не терпелось хоть одним глазком взглянуть на таинственных трудяг. Однажды она решилась на опрометчивую хитрость. Когда стемнело, она насыпала на лестницу сухого гороха, а сама спряталась в чулане — и, как только заслышала на ступеньках подозрительный хруст, выскочила из своего укрытия с зажженной лампой. Испугавшиеся гномы бросились врассыпную и с тех пор решили больше никогда не помогать людям. После этого случая хайнцельмэннхены ушли из города, играя на инструментах, а жители могли лишь слышать музыку, но не видеть загадочных существ. Гномы ушли, и, согласно легенде, с тех пор Кёльн больше никогда не видел такого расцвета и благополучия.

Пачкув. 10 пфенниг 1921 г.

Банкнота города Пачкув (по-немецки Patschkau, по-польски Paczków) в Опольском воеводстве, который ранее входил в состав Германской империи, интересны не только своим ярким цветом, но и изображенными на них громами. Здесь они попадают в современные условиях и намеренно включены художником в актуальные сферы деятельность – тушение пожара (или поливка улиц) с использованием шланга, подключенного к резервуару в автомобиле (судя по гному рядом со спичками, речь идет о пожаротушении); также здесь присутствует гном, занятый чертёжной деятельностью, причем пользуется довольно современными инструментами. В дополнение к изображениям сказочных персонажей на банкноте есть изображения нескольких местных достопримечательностей — здание рынка и крепостные стены с башнями.

Ведьмы в Вальпургиеву ночь

Ещё один знаменитый сюжет, корнями уходящий в фольклор германских племён, – Вальпургиева ночь. По поверьям, в ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы собираются на шабаш: на метлах и вилах они вместе с другой нечистью слетаются на гору Броккен, чтобы прославлять нечистую силу. Вместе ведьмы обсуждают злые дела, которые должны будут совершить в следующем году, водят хороводы и устраивают огромный пир под луной.

Тале. 25 пфеннигов 1922 г.

Людям, однако, были не по душе ни шабаши, ни их участницы: в Европе 15—17 вв. колдовство, как и неверие в ведьм, было объявлено ересью, предательством бога, особым преступлением, требующим применения пыток и смертной казни. Один из наиболее известных примеров распространенных в ту эпоху антиведовских произведений – трактат «Молот ведьм» (нем. Hexenhammer) Якова Шпренгера и Генриха Инститориса, в котором подробно описывались причины и способы избавления от ведьм.

Дата Вальпургиева ночь совпадает с первомайскими обычаями – традициями, распространенными на территории Европы и приуроченных к началу лета. Однако связь между этими двумя праздниками не только во времени проведения. Во время Вальпургиевой ночи люди, желая обезопасить себя от ведьм, посылающих порчу на человека и животных, разжигали костры и обходили дома с факелами. Похожие ритуалы в тот же период времени можно найти и в других европейских культурах. Например, в кельтской традиции существует Белтайн – праздник, во время которого участники разжигают костры, проходят между двух огней сами или водят свой скот. Подобное повторение обычаев связывается исследователями с “наложением” двух праздников друг на друга: многие обычаи, характерные для Вальпургиевой ночи, пришли еще из дохристианского периода.

Ильзенбург. 25 пфеннигов 1921 г.

Со временем Вальпургиева ночь потеряла свое древнее значение, потому не удивительно, что в ХХ веке ведьмы могли изображаться на банкнотах в более юмористических сюжетах. Так, на одной из купюр они летают не только на мётлах и вилах, но и даже в ванне, которые, стоит отметить, в большинстве случаев лились из чугуна.

Брокен. 25 пфенниг 1921 г.

Не удивительно, что в ХХ веке ведьмы уже изображались на банкнотах в разных обличиях: например, в юмористических сюжетах, больше похожих на визуализацию анекдота, нежели на обращение к легендам. Они летают не только на мётлах, но и на вилах, на своих спутниках чертях и даже в ваннах, которые, стоит отметить, в большинстве случаев лились из чугуна. Другие купюры можно воспринять как иллюстрации к творчеству Гёте. Ведьмы общаются с совами или водят хороводы в поле при полной луне, и везде рядом с ними изображены главные атрибуты колдуний – мётлы, вилы, кочерги.

Текст: Далия Домрачева, Илья Максимов, Галина Львовна Гуменная, Тимур Маратович Хусяинов

Редактура: Анна Лисина

Иллюстрации: Полина Шевлякова

- Волшебный рог мальчика: Из немецкой народной поэзии. / пер. Л. В. Гинзбург. М.: Детская литература, 1971. 97 с.

- Майзингер М. Загадочная цивилизация коротышек [Электронный ресурс] // MOST. URL: https://moct.eu/language/ru/zagadochnaya-civilizaciya-korotyshek

- Майзингер Р. Обезглавленный Михель на возрожденных нотгельдах [Электронный ресурс] // MOST. URL: https://moct.eu/language/ru/obezglavlennyj-mixel-na-vozrozhdennyx-notgeldax/?cn-reloaded=1

- Мифы народов мира. Энциклопедия. / главный редактор С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1980. 1147 с.

- Keightley T. The Fairy Mythology. Vol. 2. London: William Harrison Ainsworth, 1828. 386 с.

- Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend / Maria Leach, editor. New York: Funk & Wagnalls, 1972. 1264 с.