Обычно после окончания средней школы любому человеку кажется, что он знает о “Шинели” все. Во-первых, это повесть о “маленьком человеке” (спойлер номер один: нет!). Во-вторых, Ф. М. Достоевский сказал, что “все мы вышли из гоголевской “Шинели” (спойлер номер два: как убедительно доказал А. А. Долинин1, никогда Достоевский ничего подобного не говорил). Но на самом деле эта повесть устроена намного сложнее. “Шинель” — одно из самых сложных и загадочных произведений русской литературы, и сегодня мы представляем вам десять ее “пуговиц” — тех мест, которые позволят нам приоткрыть тайны гоголевской повести.

Почему Акакия Акакиевича назвали именно так?

В “Шинели” Гоголь подробно описывает эпизод “имянаречения” героя:

“Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. “Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие”. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. “Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий”. Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. “Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”1.

Исследователи давно обратили внимание на то, что Башмачкина крестят при странных обстоятельствах – дома, а не в церкви, против ночи, а не днем, мать его старуха, а отец покойник. Но имя ему выбирают, как и полагалось, по святцам. Все имена, предлагаемые на выбор, действительно есть в святцах, но вот выпасть вместе они никак не могли: день памяти святого Мокия – 24 мая, Соссия – 4 мая, мученика Хоздазата – 30 апреля. Во второй раз выпадают имена Трифилий, Дула и Варахасий, дни памяти которых приходятся 13 июня, 15 июня и 10 апреля. В третий же раз были предложены имена Павсикахий и Вахтисий – 26 мая и 18 мая. Гоголь пишет, что Акакий Акакиевич родился 23 марта – все предлагаемые в святцах имена приходятся на последующие три месяца, но все же не на ближайшие к его рождению дни.

Все имена, взятые из святцев, отсылают к Античности и раннему христианству; однако с ними же связано и имя “Акакий”. Соединяя подобное имя с забавной фамилией “Башмачкин”, Гоголь как бы соединяет две “стихии”, два “мира”: высоко-религиозный и предметно-бытовой. Этот прием он использовал не раз: например, в повести “Вий”, где мы находим героя по имени “Хома Брут”.

Акакий Синайский, фреска церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде Великом, 1380 год

Бедный чиновник или монах-переписчик?

Важнейшая черта Акакия Акакиевича Башмачкина – его подчеркнутый аскетизм. Герой равнодушен к еде (“Приходя домой, он садился сей же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору”), одежде (старую его шинель другие чиновники называют капотом, хотя капот – одежда, в отличие от халата, женская), к женщинам (те же чиновники дразнят его старухою, семидесятилетней хозяйкой квартиры, и спрашивают, когда будет их свадьба). В департаменте начальники обходятся с ним “как-то холодно-деспотически”, сослуживцы над ним глумятся: сыплют “на голову ему бумажки, называя это снегом”, однако Акакий Акакиевич кротко терпит “канцелярское остроумие” и, только когда насмешки становятся невыносимыми, отвечает: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”. И в этих “преклоняющих на жалость” словах слышится иной их смысл: “Я брат твой”. Во всех этих чертах Акакия Акакиевича можно увидеть его схожесть с героями житий: святые в этих произведениях также остаются равнодушны к бытовому и мирскому, обращая все свое внимание лишь на духовное, чье место у персонажа Гоголя заменяет шинель, а до этого – служба.

К работе своей Акакий Акакиевич подходит не просто с усердием, но с любовью. Он не предаётся никакому развлечению, его ничто не может отвлечь от переписывания бумаг – “в переписывании ему виделась цель” и, приходя домой, он тут же принимался за работу. В переписываемых им документах он не может изменить ни одного слова, как будто бы это не бессмысленные канцелярские бумаги, а сакральные тексты. К каждой букве он относится с тем благоговением, которое позволяет увидеть в нем не бедного титулярного советника, а средневекового монаха-переписчика, полностью погруженного в те тексты, над которыми он работает:

“Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его”.

Ролан Быков в роли Башмачкина в фильме А. Баталова “Шинель” (1959 год)

Мороз в “Шинели” – друг или враг?

Несмотря на крайнюю бедность и унизительность своего положения, Акакий Акакиевич в начале повести пребывает в состоянии душевного спокойствия и безмятежности – даже спать он ложится со счастливой улыбкой на лице и мыслью: “что-то Бог пошлет переписывать завтра?”. Мирную жизнь человека “с четырьмястами рублями жалованья” разрушает северный мороз, который назван в повести “врагом”:

“Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны”.

Петербургский мороз сыграет роковую роль в судьбе Акакия Акакиевича – он подтолкнет его к мысли о том, что нужно заштопать старую шинель, а это, в свою очередь, обернется шитьем новой и внутренним преображением героя, где само ожидание делает жизнь полнее. Жертвой того же мороза Акакий Акакиевич станет и полгода спустя, когда, будучи распеченным чужим значительным лицом, он схватит смертельную простуду. Мороз же присутствует и в сцене возмездия героя, когда тот забирает шинель у значительного лица. В итоге мороз в повести становится амбивалентной силой: он одновременно и враг Акакию Акакиевичу, и помощник ему.

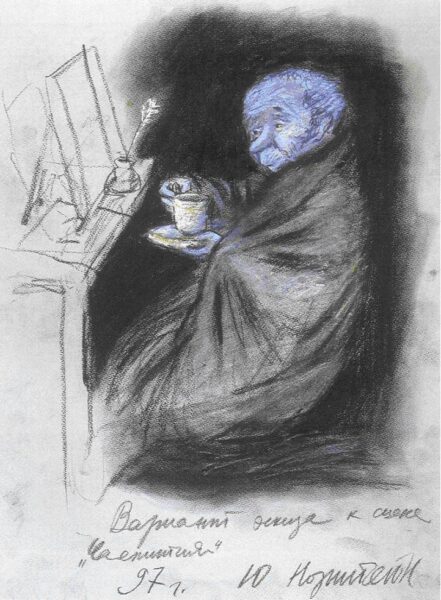

Мультипликатор Юрий Норштейн. Вариант эскиза к сцене “чаепития”, 1997 год

Сколько времени длится зима в “Шинели”?

Внимательного читателя гоголевской повести не может не смутить одна деталь: кажется, как будто бы зима в ней длится целую вечность. А можем ли мы установить, сколько времени она длится на самом деле?

В начале повести говорится о том, что мороз дает “сильные и колючие щелчки по носам”. Через неделю Акакий Акакиевич идет к Петровичу в первый раз, еще через неделю наведывается повторно (и осознает, что шить новую шинель все же придется), затем “в продолжение каждого месяца” хотя бы раз наведывается к Петровичу, “чтобы поговорить о шинели”. Сколько месяцев проходит таким образом, мы не знаем, но знаем, что через какое-то время, благодаря награждению, выписанному директором, дело пошло быстрее. Награждения чиновники в царской России получали один раз в год, на Рождество. Закономерно предположить, что действие повести начинается в сентябре-октябре и продолжается всю зиму. После получения награждения проходит еще “два-три месяца небольшого голодания” (то есть и март уже на исходе). После покупки сукна Петрович шьет шинель на протяжении двух недель (середина апреля!), но морозы как раз начинают усиливаться. В тот день, когда с Акакия Акакиевича снимают шинель, идет снег, когда несколько дней спустя он возвращается от значительного лица, ему вмиг надувает “жабу в горло”. Петербург в “Шинели” действительно предстает не только реальной столицей российской империи, но и мифологическим царством вечной зимы, подобным тому, которое мы видим у Андерсена в “Снежной королеве” (опубликованной, кстати, почти одновременно с “Шинелью” — двумя годами позже, в 1844).

“Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах сказать ни одного слова; весь распух и лег в постель”.

Борис Кустодиев. “Акакий Акакиевич возвращается с вечера”, 1905 год

Кто такой портной Петрович?

Первое, что видит Акакий Акакиевич, когда приходит к нему, чтобы заштопать старую шинель, – ноготь большого пальца ноги, “толстый и крепкий, как у черепахи череп”. Эта деталь, уже сама по себе вызывающая ассоциацию с копытом дьявола (одним из первых вариантов названия будущего романа Булгакова “Мастер и Маргарита” будет “Копыто инженера”), поддерживается целым рядом других. Акакий Акакиевич поднимается по задымленной лестнице, потому что хозяйка, жаря какую-то рыбу, “напустила столько дыму, что нельзя было видеть даже и самих тараканов”. Жена называет Петровича чертом (“осадился сивухой, одноглазый черт”), сам он – “охотник заломить черт знает какую цену”. Связывает Петровича с чертом и “кривой глаз” вместе с “рябизной по всему лицу”. Выходя от него после первого разговора, Акакий Акакиевич идет в совершенно противоположную сторону, а по дороге еще и встречает трубочиста (опять же, по народным поверьям, связанного с дьяволом). Словом, шитье новой шинели, на котором настаивает портной Петрович, это своего рода дьявольское искушение, которому поддается измученный морозом Акакий Акакиевич.

“Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкой, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп”.

Анатолий Зыков. Акакий Акакиевич у портного.

Что изображено на крышке табакерки у портного Петровича?

Единственный предмет, который описывается в комнате Петровича, – странная табакерка: на крышке ее изображен “какой-то генерал, какой именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки”. Генерал, лишённый лица и теперь определяемый только по чину – важная часть мира гоголевского Петербурга, в котором “прежде всего нужно объявлять чин”. В этом городе чин, то есть место в Табели о рангах, вытесняет лицо как воплощение человеческой индивидуальности (та же коллизия разворачивается и в написанном семью годами раньше “Носе”). Да и в самой повести “Шинель” “значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом”, и “генеральский чин совершенно сбил его с толку”.

Табакерка Петровича не только становится моделью гоголевского Петербурга, но и сложным образом предсказывает будущее Акакия Акакиевича: сам он, обретя шинель, в какой-то мере утратит лицо (как минимум забудет о своей любви к переписыванию). Да и “значительное лицо”, встреча с которым еще предстоит, в некоторой степени напоминает того самого безликого генерала. Кроме того, табакерка тоже по-своему подчеркивает инфернальные черты в облике Петровича (вспомним пословицу “выскочил, как черт из табакерки”).

“При слове “новую” у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки”.

Табакерка с изображением М.И. Кутузова. Фирма “Кейбел”.

Чем отличается кошка от куницы?

После полугода “небольшого голодания” Акакий Акакиевич идет вместе с портным Петровичем выбирать сукно, подкладку и воротник для будущей шинели. Интереснее всего происходит выбор воротника:

“Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу”.

Обратим внимание на эту сложную градацию: между просто кошкой (мы горячо сочувствуем любителям котиков, но бессильны исправить гоголевский текст!) и просто куницей существует еще и промежуточная стадия – “кошка, которую издали можно было всегда принять за куницу”. И дело здесь не только в том, что Акакий Акакиевич несколько подслеповат, а скорее в том, что именно в этот момент он начинает смотреть на себя чужими глазами, оценивать себя со стороны. Уже после обретения новой шинели он неожиданно поймет: “В самом деле, две выгоды – одна выгода, что тепло, другая – что хорошо”. Под словом хорошо, очевидно, подразумевается новый социальный статус – хотя Акакий Акакиевич остается прежним титулярным советником, его начинают видеть и даже по-своему уважать сослуживцы. Человек в старой шинели – совсем не то, что в новой, просто кошка – совсем не та, которую можно издали принять за куницу. Весь Петербург – город видимости, здесь “все обман, все бред, все не то, что кажется”.

Марина Неелова в роли Акакия Акакиевича в спектакле В. Фокина “Шинель”

Почему Петрович вынимает шинель из носового платка?

Обратим внимание и на такую странную деталь: когда Петрович приносит Акакию Акакиевичу новую шинель, он вынимает ее… из носового платка. Рационально объяснить это, конечно, невозможно: как бы ни был велик носовой платок Петровича, и как бы ни был мал ростом Акакий Акакиевич, завернуть шинель в носовой платок невозможно. Почему же Гоголь придумал такой странный способ упаковки шинели?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но предложим несколько вариантов. Во-первых, в гоголевском мире довольно часто искажаются масштабы (например, Плюшкину приходится прикрывать носовым платком подбородок, чтобы его не заплевать). Во-вторых, Акакий Акакиевич действительно может быть очень мал физически. И, наконец, носовой платок мог прийти из повести “Нос” – там в него заворачивали отрезанный нос, но тот же самый нос оказывался чуть позже вполне реальным чиновником.

“Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакия Акакиевича; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору”.

Маргарита Журавлева, иллюстрация к повести “Шинель”, 2009 год

Где в “Шинели” спрятался Пушкин?

Кажется, о чем бы ни писал Гоголь, он писал о Пушкине или видел Пушкина перед собой. В “Невском проспекте” прекрасные черные бакенбарды принадлежат “одним только камер-юнкерам или служащим иностранной коллегии”, в “Записках сумасшедшего” все лучшее, что ни есть на свете, всегда достается одним только камер-юнкерам. В “Ревизоре” Хлестаков “с Пушкиным на дружеской ноге”, в “Мертвых душах” профиль Чичикова сравнивается с наполеоновским – так же описывается и профиль Германна в “Пиковой даме”. А где же спрятан Пушкин в “Шинели”?

Прежде всего, конечно, в упоминании о “вечном анекдоте”, герою которого – коменданту – доносят, что у лошади “Фальконетова монумента” “подрублен хвост”. Разумеется, речь идет о “Медном всаднике” (хотя и анекдот о коменданте действительно существовал). Хвост лошади – одна из точек опоры Медного всадника. Если его подрубить, то легко предположить, что памятник Петру сорвется с места и начнет преследовать свою жертву. Этим параллели между “Медным всадником” и “Шинелью” не ограничиваются: оба героя “петербургских повестей” переживают потерю как катастрофу, бунтуют и погибают в конце.

“…или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента…”

Иллюстрация Алексея Никитина к книге “Хармсиниада: комиксы из жизни писателей”, 2018 год

Что происходит в финале повести?

После смерти Акакия Акакиевича по Петербургу начинают прокатываться слухи, что у Калинкина моста появился какой-то “мертвец в виде чиновника”, “ищущий какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели”. Точного соответствия этого призрака покойному Акакию Акакиевичу нет, но, тем не менее, можно предположить, что именно он снимает шинели со всех, в том числе и со значительного лица.

Но поведение этого чиновника-призрака нельзя назвать просто местью. Неслучайно он сдирает со всех “все шкуры и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной”. Если вспомнить, что человек обрел одежду после грехопадения и изгнания из рая, то можно предположить, что Акакий Акакиевич (если это, конечно, действительно он) вершит над человечеством своего рода Страшный суд, возвращая его к догреховному состоянию. Вспомним, что мотив Страшного суда, возмездия, кары, появляется в целом ряде гоголевских произведений – вариацией на его тему становится “немая сцена” в “Ревизоре”, благородным разбойником становится капитан Копейкин из “Мертвых душ”. Напоминание о Страшном суде – единственный, по мысли Гоголя, способ достучаться до человечества и напомнить ему о том, что оно пошло не по тому пути.

“По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы – словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной”.

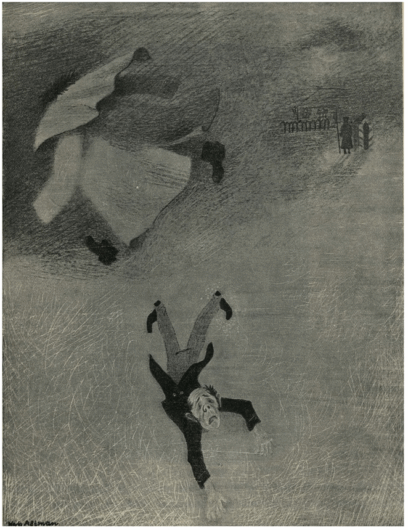

Иллюстрация Натана Альтмана к повести “Шинель”

Иллюстрация Натана Альтмана к повести “Шинель”

Авторы текста: Мария Марковна Гельфонд, Галина Львовна Гуменная, Полина Захарова, Степанида Красножен, Анастасия Рискина, Екатерина Солдабокова

Автор иллюстрации: Ольга Вдовина

Редактор: Анна Лисина

- Вайскопф М. Я. Птица тройка и колесница души: Работы 1978—2003 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 576 с.

- Виницкий И. Ю. Николай Гоголь и Угроз Световостоков (К истокам «идеи ревизора») // Вопросы литературы. 1996. Сентябрь—октябрь. С. 178—183.

- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: Том 3: Повести. / главный редактор Н. Л. Мещеряков. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1938. 745 с.

- Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. 191 с.

- Дмитриева Е. Е. Гоголь и Пушкин: дружба или троллинг? [Электронный ресурс] // Arzamas. URL : https://arzamas.academy/courses/180/2 (дата обращения: 25. 11. 25)

- Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя: Монография. Л.: Художественная литература, 1989. 208 с.

- Славутин Е. И., Пимонов В. И. Как всё-таки сделана «Шинель» Гоголя? // Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2017. Т. 19. № 3. С. 116–120.

- Соливетти К. М. Повесть «Шинель»: семантика и структура. // Тринадцатые гоголевские чтения. 2013. С. 219-229.